もう少しで12月14日です。最近はあまり放送されなくなりましたが『赤穂浪士』『忠臣蔵』すばらしい日本映画が、毎年師走に入ると必ずあったものです。

もう少しで12月14日です。最近はあまり放送されなくなりましたが『赤穂浪士』『忠臣蔵』すばらしい日本映画が、毎年師走に入ると必ずあったものです。

元禄15年12月14日深夜に赤穂浪士47名が、吉良上野介邸に押し入り!上野介を殺害し、ご主君の仇を討った。という赤穂事件を映画化したものです。武士として!いや、日本人として今!最も学ばなくてはならないことがぎっしりと詰まっています。そのひとに応じた対応や儀礼など、守秘に至るまで、何が何でも屈しないこころ・・・。

今は衆議院選挙の真っ只中の為、14日の話題はそちらばかりとなっていますが、やはり!忘れてはならない赤穂義士の話をもう一度!いや毎年この時期に語り、日本人の大切なものを忘れないようにしたいと思います。

義士の中で足軽であった為に大石から別命を託された寺坂吉右衛門が討ち入り直前に逃亡したかつての盟友、瀬尾孫左衛門と16年ぶりに再会!孫左衛門もまた大石から別命を受けていた。という作品『最後の忠臣蔵』も、ひとの凄さを見せつけられる逸作です。

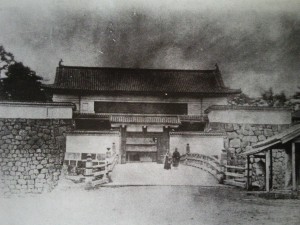

左上の写真は、江戸城西の丸大手門です。上に立つ者がしっかりと英断をしていれば赤穂事件は無かった。上に立てるひとをしっかりと見極めなければならない!ということなのかもしれませんね!?^^

討ち入りそばを啜りながら、改めて映画鑑賞しようと思ってます。